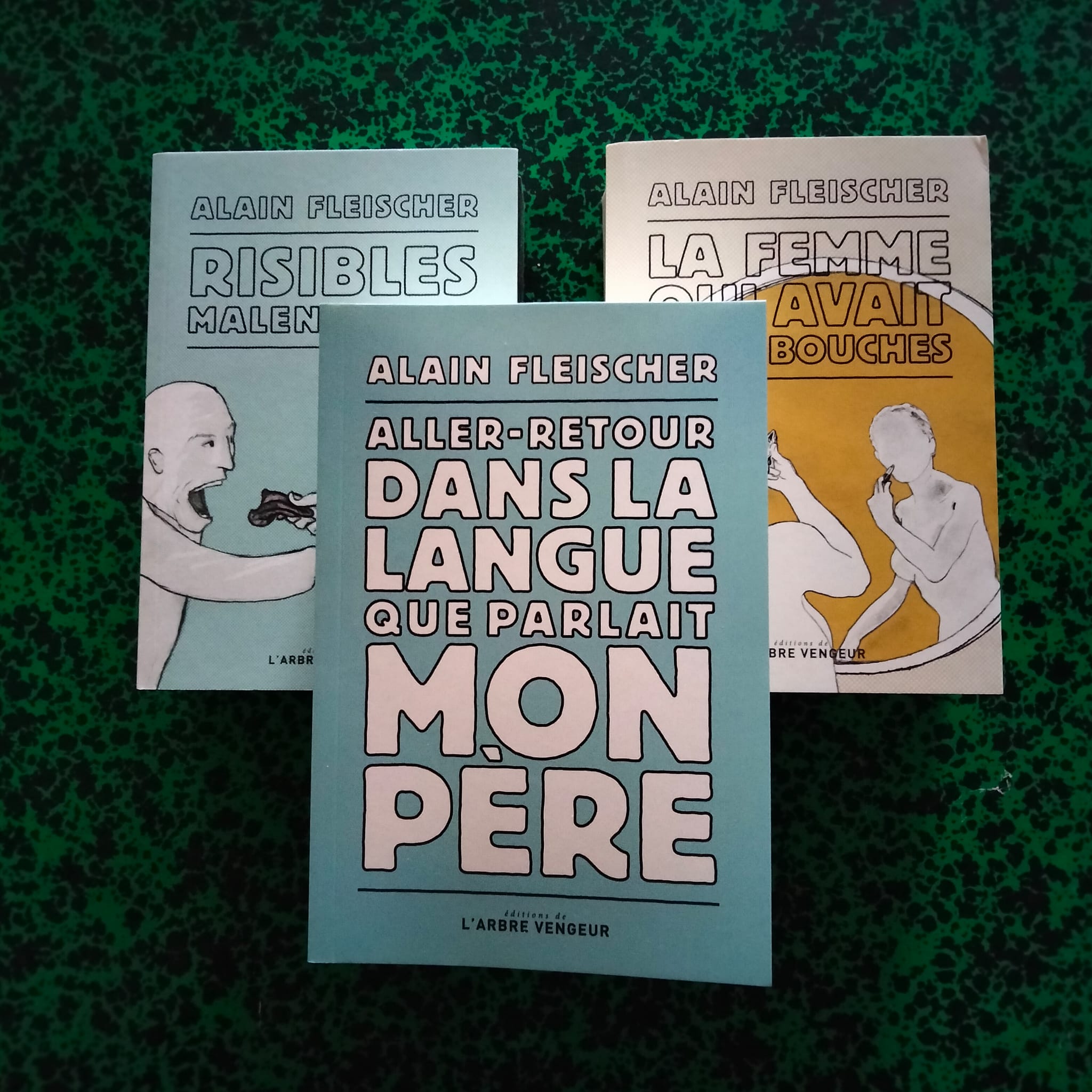

Quand Alain Fleischer, dont nous sommes des inconditionnels heureux d’avoir pu rééditer son œuvre maîtresse, La femme qui avait deux bouches, nous a proposé un court texte auquel il tenait, sans une once de fiction, sur le lien qui l’unissait à son père disparu, sorte de lettre sur le modèle de Kafka, nous avons à la fois mesuré sa confiance et la difficulté qu’il y aurait à le faire connaître. Mais peu importe, avons-nous pensé, car entendre la voix d’un homme âgé oser enfin poser une question qui le taraude depuis son enfance, affronter les démons familiaux, écouter les silences dont l’écho semble ne jamais s’éteindre, a quelque chose d’aussi poignant que fort. Juif hongrois émigré, son père a gagné avant-guerre la France où il a réussi à s’intégrer en considérant qu’il fallait renoncer à ses souvenirs, sa culture et sa famille, refusant de transmettre sa langue (si difficile) à ses enfants. Alain Fleischer a ainsi imaginé une fausse traduction du hongrois, ce territoire linguistique inconnu, pour comprendre, pour mettre des mots sur l’indicible, pour exprimer une forme de colère face aux étranges tolérances paternelles face aux extrémismes, aux trous de mémoire patiemment creusés dont on ne ressort jamais. Sans effet, dans une langue simple, ce livre qu’il nous semblait impossible d’illustrer (des couvertures typo chez nous, c’est rare), restera discret, nous le savons (et le regrettons), mais il a toute sa place dans notre catalogue, il rappelle que la littérature est avant tout un combat. Le sien, le nôtre, le vôtre.